Ce n’est pas très évident d’écrire en ce moment. Non pas par manque d’inspiration (j’ai vu « beaucoup » de films au cours des semaines précédentes, et certaines des thématiques que je souhaite aborder ici sont à l’état de note ou de brouillon depuis longtemps). Je pense que je veux, à chaque fois, écrire des articles assez complets. L’objectif est de produire un article qui soit un exercice de style, une tentative íde me concentrer sur un sujet et de le comprendre au mieux.

Parfois, j’ai un peu peur d’être trop grave ou sombre. Mais je le suis.

Pour ce nouvel article, j’ai décidé de lister trois modes de révolte non violente qui ont existé. Dans cette époque qui sent le soufre, la révolte, le magma en ébullition, je suis tombé sur des moyens de lutte politique qui, avec audace, douceur, humour, ont permis de mener des combats. Étonnamment (ou pas), ce sont des femmes qui ont été à l’origine de ces révoltes.

Lysistrata : du Péloponnèse au Libéria

Aux environs de 400 av. J.-C., la guerre du Péloponnèse fait rage. Athènes et Sparte se livrent une guerre sans merci qui met en péril la survie des deux cités. Aristophane s’inspire de cet épisode marquant pour bâtir sa comédie satirique et antimilitariste. Une femme athénienne du nom de Lysistrata — « celle qui délie l’armée » — veut obliger les hommes à cesser cette guerre sanglante. Elle parvient à convaincre les femmes de la cité de s’engager dans une grève du sexe, refusant toute intimité à leurs maris. Elles jouent de leur charme avant de se dérober à leurs avances.

Dans une Grèce antique où les femmes n’ont ni droit de cité, ni influence politique, ni droit de vote, Aristophane imagine une prise de pouvoir symbolique : priver les hommes d’une chose dont ils semblent incapables de se passer. Le nerf de la guerre n’est décidément pas l’argent, mais le sexe. Les coups de reins sont préférés aux coups d’épée.

Anecdote notable : comme les femmes n’ont pas le droit de monter sur scène, leurs rôles sont joués par des hommes affublés d’artifices féminins.

2 500 ans plus tard, Lysistrata est toujours d’actualité. Le sexe — ou plutôt sa privation — est un levier de contre-pouvoir et de révolte politique.

Au début des années 2000, le Liberia est en proie à une guerre civile interminable. Les partisans du président Charles Taylor s’opposent à ceux de différents chefs de guerre, et le dialogue est rompu. Comme dans la Grèce antique, les femmes sont tenues à l’écart de l’arène politique, mais elles figurent bien évidemment parmi les principales victimes du conflit. Sous l’égide de Leymah Gbowee, présidente de l’organisation pacifiste Women of Liberia Mass Action for Peace, de nombreuses manifestations féminines sont organisées. En 2002, le mouvement évolue vers une grève du sexe — et ça fonctionne. Elles obtiennent non seulement que le président accepte de négocier, mais accèdent elles-mêmes à la table des discussions, ce qui leur était jusqu’alors refusé.

Cette guerre aura raison du président Charles Taylor, et la lutte de Leymah Gbowee pour la paix sera saluée par le prix Nobel de la paix en 2011.

On ignore si cette grève du sexe s’inspire de la pièce d’Aristophane, mais cela montre à quel point, de tout temps, « la chair est faible ».

D’autres pays africains ont suivi ce modèle, notamment le Kenya et le Togo.

Plus près de nous, le mouvement 4B émerge en Corée du Sud en 2010. Ce sigle signifie : Bi Yeonae (ne pas sortir avec des hommes), Bi Sex (pas de rapports sexuels), Bi Hon (pas de mariage), et Bi Chulsan (ne pas avoir d’enfants). L’objectif est de permettre aux femmes coréennes de se défaire des stéréotypes de genre et de la pression culturelle et patriarcale qu’elles subissent. Le mouvement trouve son origine dans un féminicide qui a choqué le pays en 2016, en réaction à la banalisation des discours misogynes sur certains réseaux sociaux.

Après l’élection présidentielle américaine de 2024 et la réélection de Donald Trump, certaines femmes américaines expriment sur les réseaux sociaux leur intérêt pour le mouvement 4B, lui donnant une stature internationale.

Radical Rudeness : la force de l »impolitesse

Le radical rudeness est une forme de manifestation non violente née dans les années 1940 en Ouganda, alors en pleine lutte pour son indépendance. À l’époque, les relations de pouvoir sont codifiées par la politesse et les conventions sociales des colons britanniques : c’est l’empire de l’étiquette et des bonnes manières, un outil de domination. Une barrière entre les « civilisés » et les colonisés renvoyés à leur supposée animalité.

Les partisans de l’indépendance vont perturber ces rapports en recourant à l’impolitesse : grossièreté, désobéissance, scandales, rumeurs, troubles à l’ordre public… tout cela venait heurter les conventions chères à la société coloniale.

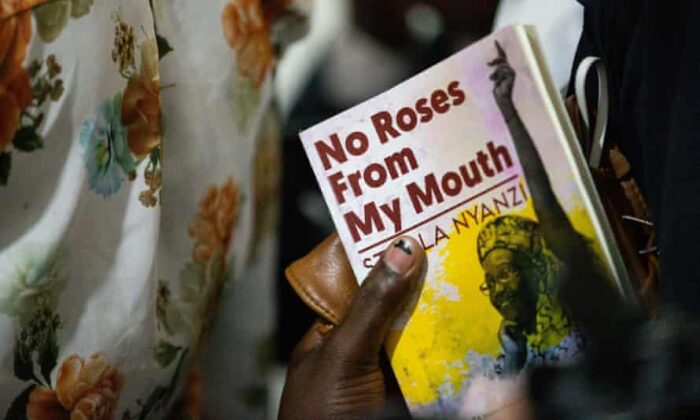

Dans la droite ligne de cette tradition, 70 ans plus tard, Stella Nyanzi reprend le flambeau pour défier la dictature de Yoweri Museveni. En Ouganda, s’exprimer librement est risqué : au pouvoir depuis 1986, Museveni réprime sévèrement la liberté d’expression, de réunion et d’association.

Écrivaine féministe, queer, militante, chercheuse à l’Institut Makerere pour la recherche sociale, docteure en études queer et sexualité (London School of Hygiene and Tropical Medicine), anthropologue médicale, Stella Nyanzi a publié de nombreuses recherches sur le VIH/sida, la santé des femmes et la sexualité dans les contextes post-conflit. Elle manie la métaphore, parle sans détour de sexe, et emploie un langage cru pour dénoncer la dictature et la chasse aux personnes LGBT (l’homosexualité y est illégale et passible de la peine de mort).

Son usage du radical rudeness lui vaut plusieurs incarcérations. En 2017, ses comparaisons entre le président et une « paire de fesses » (PairOfButtocks), ou encore ses propos contre son épouse — également ministre de l’Éducation — qualifiée de « sans cervelle », lui valent 33 jours d’emprisonnement en haute sécurité, sans avocat ni visites. Le hashtag #PairOfButtocks devient viral.

En réponse à la promesse de campagne du dictateur de fournir des protections hygiéniques gratuites qui n’a pas été tenu, elle déclare lors de son procès :

« Communication offensante ? Qui est offensé ? Jusqu’à quand les Ougandais vont-ils se taire par peur ? Je suis universitaire, poétesse, écrivaine. J’utilise la métaphore. J’ai traité le président d’impuissant, de violeur, de pathétique paire de fesses. Il a menti au peuple à propos des serviettes hygiéniques. C’est nous qui sommes offensés, pas lui. »

En 2018, elle publie un poème à l’occasion de l’anniversaire du président, où elle affirme qu’il aurait mieux valu qu’il meure à sa naissance. Elle y décrit de manière crue et grotesque le sexe de sa mère :

« J’aurais souhaité que le buisson de poils pubiens sales et rempli de poux, recouvrant le chuchu non lavé d’Esiteri, t’ait étranglé à la naissance. »

Elle est condamnée à 18 mois de prison pour cyberharcèlement. Elle proteste en arrachant ses vêtements, exhibant sa poitrine, et insulte la cour sous les applaudissements de ses partisans.

Bien que le radical rudeness soit une spécialité ougandaise, l’impolitesse politique fait aussi son chemin ailleurs. Chacun aura en tête une altercation parlementaire ou une impolitesse dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Cette stratégie permet de se distinguer, notamment pour les partis politiques extrêmes, marquant ainsi leur marginalité face au « système » et à l’establishment.

L’impolitesse donne une impression d’authenticité, de proximité avec « le peuple », en opposition aux codes bourgeois jugés condescendants.

« Je préfère l’impolitesse de la révolte à la politesse de la domination. » Raphaël Glucksmann

Sous nos latitudes, on évoque également le concept de polirudesse. Cette notion, aussi appelée agression tropique, désigne une interaction stratégique fréquemment utilisée par des figures politiques soucieuses de préserver une image respectable tout en attaquant ou ridiculisant un adversaire. Il s’agit d’une agression dissimulée derrière des apparences de courtoisie, de respect ou de révérence feinte.

En recourant à la polirudesse, l’orateur respecte les normes de civilité du cadre – qu’il soit médiatique, institutionnel ou social – tout en distillant une impolitesse implicite, subtile, mais redoutablement efficace.

Sorodas wa Maore : les soldates de Mayotte

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Comores sont un protectorat français, et Mayotte, une colonie. Ces deux territoires accèdent au statut de territoire d’outre-mer (TOM). Après avoir refusé l’indépendance au référendum de 1958, les Comores obtiennent l’autonomie interne avec un gouvernement dirigé par Saïd Mohamed Ben Chech Abdallah Cheikh.

En 1966, celui-ci déplace la capitale de Dzaoudzi (Mayotte) à Moroni (Grande Comore). La société mahoraise redoute alors l’influence des autres îles comoriennes sur son avenir. Des mouvements politiques se forment à Mayotte, réclamant d’abord plus d’autonomie, puis une départementalisation.

Les Mahoraises mettent en place une méthode de révolte non violente pour le moins déconcertant : les chatouilles.

Puisqu’on ne peut pas être emprisonné pour avoir chatouillé quelqu’un, elles l’utilisent pour faire fuir les dignitaires comoriens, comme le ministre Mohamed Dahalane lors de sa visite officielle.

La technique était la suivante . Deux ou trois femmes s’en approchaient (de l’homme politique en visite), commençaient à l’interroger posément pour savoir qui il était exactement : « Bonjour Monsieur, on peut vous aider ? D’où venez-vous ?… etc. ». Dès que la personne se mettait à marteler : « Je viens des Comores, je viens conjurer les Mahorais d’arrêter cette guerre, car nous sommes de la même famille, nous sommes du même père et de la même mère, nous pratiquons la même religion, les Mahorais sont musulmans, nous aussi… », nous commencions à tirer sa cravate, sa chemise puis on criait : « Chatouillons-le ! ». Imagine, vingt femmes en train de chatouiller quelqu’un ! Il tombait directement par terre. La route n’étant pas goudronnée à cette époque, nous l’arrosions de poussière partout. On lui en mettait dans ses poches, sur sa chemise… Au bout d’un moment, il commençait à suffoquer : « Hum, hum, hum, hum… ». Et là, on le laissait partir pour ne pas le tuer.

Zaïna Méresse une chatouilleuse.

Ce groupe, mené par Zéna M’Déré, fonde le premier parti politique mahorais : le Mouvement Populaire Mahorais (1963). Après des années de luttes, un référendum d’autodétermination est organisé le 22 décembre 1974 : 63,8 % des Mahorais votent pour rester français, contre 94,6% voix en faveur de l’indépendance dans les trois autres îles comoriennes.

Je ne connaissais que la première méthode !! Merci pour ces nouvelles connaissances !!! :))))

Ah oui? C’est pour moi la plus connue d’entre elles.

De rien.