En 2003, dans l’univers dystopique de The Last of Us, l’humanité disparaît sous l’assaut silencieux d’un champignon mutant. Le Cordyceps, parasite des insectes dans la réalité, devient dans cette fiction capable de coloniser l’homme, de s’enraciner dans sa chair jusqu’à le transformer, de s’emparer de ses gestes, et de le transformer en zombie. Dans ce monde post-apocalyptique, les humains ne sont plus que des substrats, des supports de croissance.

Mais si la catastrophe n’avait pas pour cible nos organismes biologiques, mais bien nos organismes culturels ? Si le corps à infecter n’était plus celui d’Ellie ou de Joel, mais celui d’un manuscrit médiéval, d’une peinture flamande ou d’un textile copte ? Et si la pandémie silencieuse était déjà là, infiltrée dans nos musées, nos archives, nos bibliothèques ?

Car dans le réel, ce ne sont pas les corps humains qui succombent aux champignons à grande échelle. Ce sont notre mémoire collective, les œuvres d’art, les objets patrimoniaux, les témoins matériels de nos civilisations. Loin des cris et des corps convulsés, la destruction fongique du patrimoine est lente, silencieuse, souvent invisible à l’œil nu. Elle s’infiltre dans les fibres, tache, ternit, dresse un voile blanc qui altère à jamais la beauté.

Ce que The Last of Us raconte, les microbiologistes du patrimoine, les conservateurs, les restaurateurs le vivent au quotidien dans les salles de réserve et les vitrines d’exposition.

Cette infestation est moins Instagrammable, moins cinématographique, moins effroyable pour le commun des mortels. C’est une tache brune sur un codex, une moisissure verte sur une icône, un réseau filamenteux qui parcourt une toile.

Une apocalypse discrète qui ne tue pas l’homme, mais son histoire, une série d’horreur pour amateurs et professionnels de l’art.

Cette version arty de The Last of Us est palpable. Elle est plus réaliste et la probabilité qu’elle se réalise est plus importante qu’une pandémie fongique qui anéantirait l’espèce humaine.

La préservation des collections muséales figure parmi les plus grands enjeux mondiaux et l’ONU, l’UNESCO exhortent chaque pays à préserver le patrimoine culturel mondial.

D’un point de vue biologique, les humains et les œuvres d’art doivent faire face à des menaces différentes.

Globalement, virus et bactéries figurent parmi les plus grands adversaires de l’espèce humaine. Les infections d’origine virale et bactérienne ont le potentiel de devenir épidémiques, voire pandémiques (en témoignent les pandémies auxquelles nous avons eu à faire face au cours de notre histoire), alors que les infections fongiques n’ont pas ce potentiel. Les épidémies fongiques évoluent à bas bruit et on considère que les infections fongiques sévères n’interviennent que chez des humains dont l’immunité est altérée (aspergillose ou pneumocystose du patient atteint de cancer ou en phase SIDA), et les règles de gestion des flux d’air en milieu hospitalier et au quotidien rendent ces infections exceptionnelles sous nos latitudes.

Les champignons : les plus grands ennemis du patrimoine.

En matière de patrimoine, le paradigme est tout autre :

Les œuvres d’art craignent peu les virus et bactéries, et ces micro-organismes n’ont donc pas vocation à provoquer d’épidémies dans nos musées.

C’est logique : bactéries et virus sont tributaires de cellules vivantes, là où les champignons peuvent se contenter de matières organiques pour leur métabolisme.

Les champignons figurent parmi les plus grandes menaces auxquelles sont confrontés les musées à travers le monde. Ils peuvent causer des dégâts irréversibles au patrimoine historique et culturel. Les invasions fongiques dégradent lentement mais sûrement les œuvres d’art et les documents précieux.

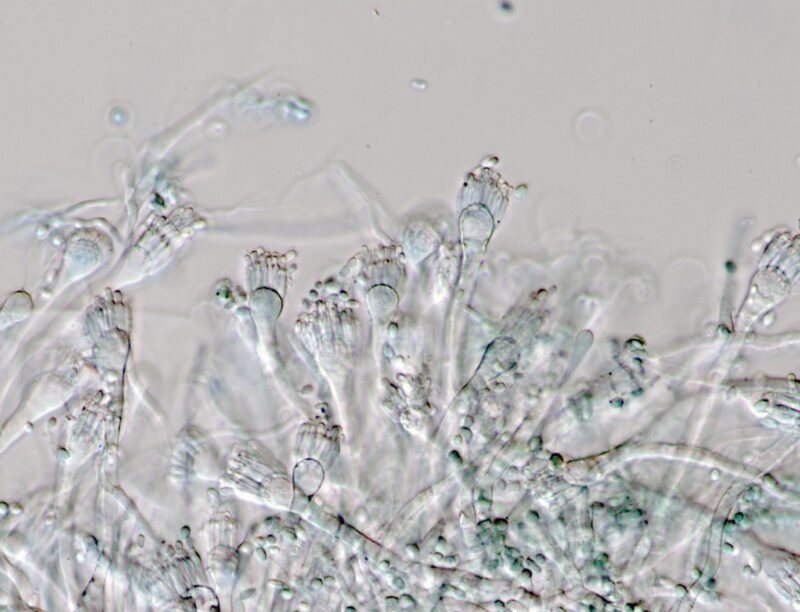

Elles sont d’autant plus difficiles à identifier qu’elles se présentent sous la forme de fines particules microscopiques, donc invisibles à l’œil nu. Les spores de champignons se déposent volontiers sur les outils, les surfaces, et les vêtements des visiteurs, des restaurateurs et autres employés des musées. Leur propagation se fait par l’air ambiant, et quand leurs fins filaments sont enfin visibles sur leurs victimes, il est déjà trop tard.

Deux paramètres sont essentiels en matière de préservation des œuvres d’art : l’humidité relative (et l’aw) et la température.

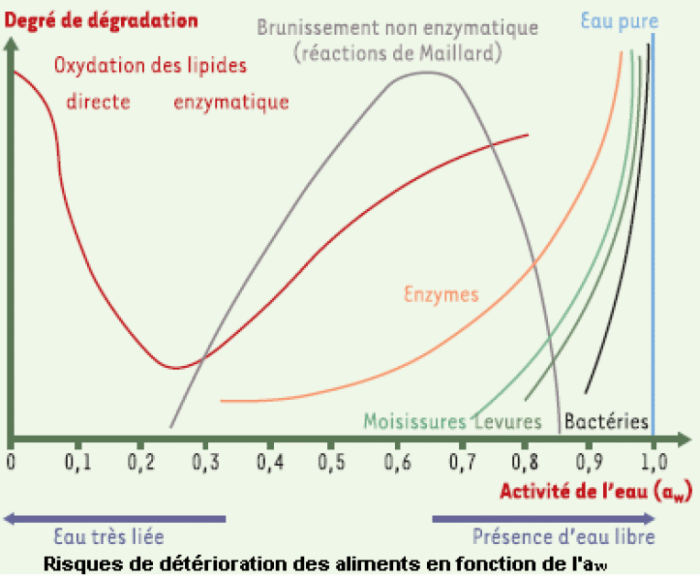

L’aw est équivalente à l’humidité relative (HR), exprimée en pourcentage, divisée par 100 (aw = HR/100). L’eau est présente sous deux formes : une forme liée (aux molécules organiques : sucres, protéines, etc.) et une forme non liée ou libre, donc disponible pour un ensemble de réactions métaboliques réalisées par les micro-organismes, et pour le développement des micro-organismes.

L’aw et l’humidité relative ont une importance capitale en agroalimentaire et en préservation du patrimoine.

Une aw entre 1 et 0,7 permet le développement des bactéries.

Une aw entre 0,7 et 0,5 permet le développement des champignons et levures. En dessous de ces valeurs, l’aw est trop faible pour permettre le développement de micro-organismes.

Les applications sont simples.

L’aw du lait est élevée : tous les micro-organismes peuvent y pousser.

L’aw de la confiture est proche de 0,7 du fait de la présence de 50 % de sucres : cela ne permet pas le développement des bactéries, mais des champignons en surface. C’est la raison pour laquelle on peut tout à fait se permettre d’enlever la moisissure au-dessus de sa confiture et continuer à la manger sans risque.

Et enfin, le champion des aliments : le miel.

Le miel a une aw très, très faible, ce qui assure une conservation très longue.

Les autorités de préservation du patrimoine ont ainsi émis, depuis de nombreuses années, des recommandations concernant la préservation du patrimoine, et préconisent la conservation sous des HR inférieures à 65 % (aw de 0,65).

L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) préconise quant à elle une HR de 35 à 65 % et une température de 10 à 25 °C. La norme britannique recommande une HR de 35 à 65 % et une température de 5 à 30 °C, tandis que les normes européennes ne spécifient pas de valeurs précises.

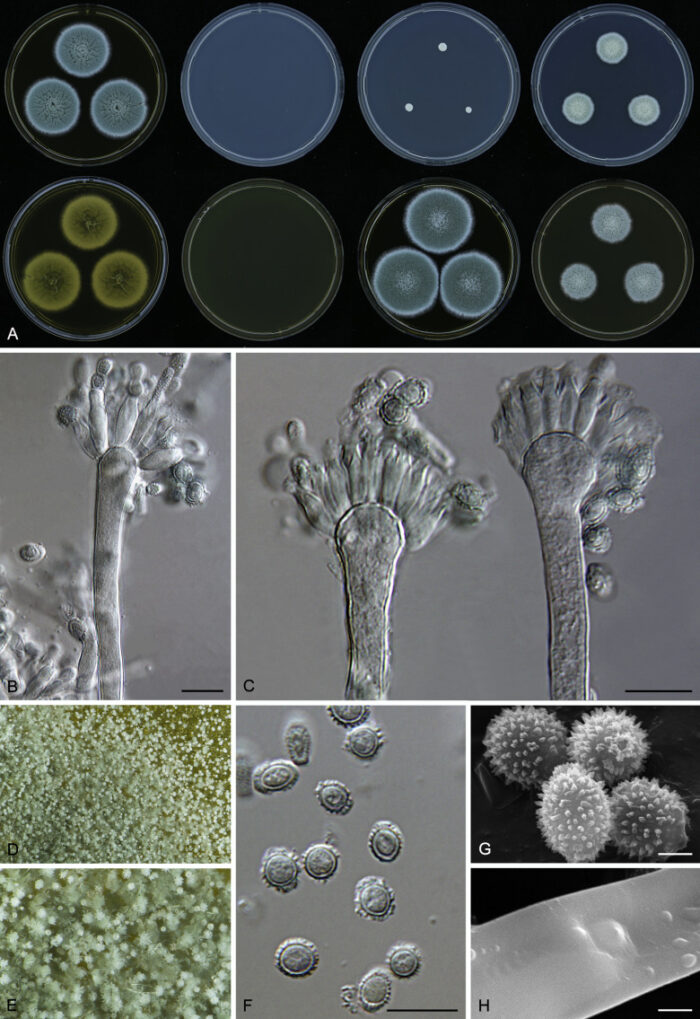

Oubliez le cordyceps : notre adversaire s’appelle Aspergillus section Restricti

Depuis un an, 12 musées danois tirent la sonnette d’alarme. D’inquiétantes moisissures attaquent certains des objets culturels et des tableaux les plus importants du Danemark.

Le coupable est l’Aspergillus section Restricti, un genre de champignons connu pour résister à des conditions extrêmes de sécheresse.

Contrairement aux champignons habituels qui menacent les œuvres d’art, ces champignons n’affectionnent pas l’humidité. Ce sont des organismes extrêmophiles capables de survivre dans les profondeurs océaniques et même à proximité des volcans. Ils sont donc parfaitement capables de se multiplier confortablement dans les musées.

Cette moisissure a déjà été détectée dans 12 musées danois, dont le Musée national du Danemark. Des études préliminaires sont déjà en cours pour vérifier si la moisissure est présente dans 150 autres sites culturels du pays. Il faut dire que ce champignon se sent aussi bien chez lui au musée que dans une église, aux archives nationales ou dans une bibliothèque.

Cette recrudescence d’infections fongiques est directement liée au dérèglement climatique.

Revoir les règles de préservation du patrimoine : une impératif

Le problème actuel est qu’il n’existe pas d’étude de grande ampleur concernant les contaminations fongiques des musées. Seules des œuvres d’art de grand intérêt, tel que l’autoportrait de Léonard de Vinci, ont le privilège d’une analyse aussi fine et précieuse. Les musées mondiaux se contentent de suivre les recommandations en matière de préservation (HR < 65 %), alors que le réchauffement climatique permet le développement de champignons dans des conditions plus extrêmes que celles prévues.

Les règles de préservation usuelles sont dès lors obsolètes et menacent les musées du monde entier.

Dans une société globalisée où les musées s’échangent volontiers des œuvres dans le cadre de grandes expositions ou rétrospectives, la crainte d’une pandémie est légitime et appelle à une refonte des conditions de préservation.

Les recommandations concernant les conditions de croissance fongique s’appuient sur d’anciennes études, qui elles-mêmes se réfèrent à des recherches réalisées entre 1920 et 1944, portant sur des espèces fongiques retrouvées dans les denrées alimentaires, et non nécessairement sur les matériaux du patrimoine.

Il convient ainsi de réaliser des études spécifiques sur la croissance des espèces fongiques sur les matériaux d’art, plutôt que de transposer les données issues de l’agroalimentaire à ce domaine.

Un update des micro-organismes est également nécessaire. À l’heure actuelle, plus de 300 espèces fongiques ont été recensées dans les environnements intérieurs. L’utilisation de techniques moléculaires, plutôt que les techniques de culture usuelles, permet d’identifier régulièrement de nouvelles espèces. Par conséquent, leur existence n’est pas prise en compte dans les cadres réglementaires internationaux dédiés à la préservation des collections patrimoniales.

Les études ayant permis de mettre en place les normes de préservation des collections ne prenaient en compte qu’un nombre limité d’espèces fongiques. Depuis 1945, 50 000 espèces fongiques ont été découvertes, et l’on estime que 90 % des espèces fongiques sur Terre nous sont encore inconnues.

Aspergillus penicillioides est, par exemple, une moisissure aujourd’hui détectée dans certaines collections, et peut germer et croître à une activité de l’eau (aw) de 0,58, ce qui correspond à une humidité relative de 58 %. Ce seuil est inférieur à la limite supérieure recommandée par certaines institutions pour la conservation des collections patrimoniales (entre 40–60 % et 35–65 % d’humidité relative).

Hello fungus, my old friends

En somme, bien loin des plateaux hollywoodiens, The Last of Us est plus probable dans nos musées que dans nos vies quotidiennes. Ce constat, à la fois ironique et inquiétant, est étayé par les recherches croissantes en conservation patrimoniale qui montrent que certaines espèces fongiques – capables de se développer dans des environnements climatisés et théoriquement « sûrs » – colonisent silencieusement les réserves muséales. À l’heure du changement climatique, la multiplication des champignons xérophiles (qui aiment la chaleur) constitue un enjeu majeur en ce qui concerne la préservation du patrimoine.

Mais il serait réducteur de ne voir dans les champignons que des ravageurs d’œuvres d’art ou des organismes nocifs.

Il y aurait tellement de choses à dire à propos des champignons, à commencer par le fait qu’ils sont phylogénétiquement plus proches de nous (les animaux) que des plantes.

Sur le plan moléculaire, cela se traduit notamment par la présence de chitine dans leur paroi cellulaire (comme chez certains arthropodes) et par la synthèse de stérols analogues au cholestérol.

N’oubliez pas de le dire à un·e végétarien·ne quand il ou elle mange un champignon, c’est drôle.

Certains champignons sont nocifs pour notre santé, notamment en étant à l’origine d’infections opportunistes et nosocomiales (Candida albicans, Aspergillus fumigatus ou Cryptococcus neoformans sont bien connus des services d’infectiologie et de réanimation).

Mais globalement, nous avons appris à évoluer avec eux. Ils sont à l’origine d’une part importante de notre alimentation. Pensons aux levures (Saccharomyces cerevisiae) utilisées pour le pain, la bière et le vin ; aux moisissures telles que Penicillium roqueforti et P. camemberti dans les fromages ; ou encore aux salaisons et sauces fermentées dans de nombreuses cultures. Pensons aussi aux moisissures nécessaires à certaines espèces végétales telles que le pin, avec lesquelles elles vivent en symbiose (mycorhizes), ou encore le chêne, qui nous fournit la truffe.

Mais c’est dans le domaine médical que les champignons ont offert l’une des plus grandes avancées thérapeutiques du XXe siècle. La pénicilline est en effet issue d’une espèce fongique, et a été découverte par pure sérendipité par Alexander Fleming en 1928.

Ce que l’on sait moins, c’est que l’usage médicinal des champignons pourrait remonter bien plus loin. Une étude paléogénomique publiée dans Nature en 2017 par Weyrich et al., menée par une équipe de l’Université d’Adélaïde, a analysé la plaque dentaire fossilisée de Néandertaliens retrouvés dans la grotte d’El Sidrón, en Espagne. Les chercheurs y ont détecté des traces d’ADN de Penicillium et de peuplier (contenant de l’acide salicylique, un précurseur de l’aspirine), suggérant un usage thérapeutique empirique de ces substances il y a plus de 40 000 ans (Weyrich et al., 2017).

(Je reviendrai un jour sur le cordyceps, espèce qui existe réellement, si je me penche réellement sur la série un jour).